Rue Paul BONNEFOI

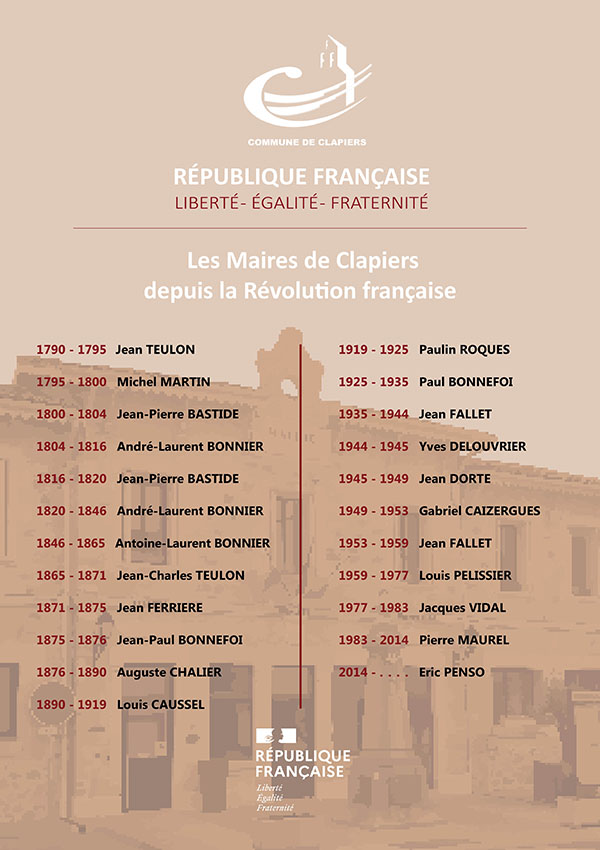

Maire de Clapiers de 1925 à 1935, il a donné son nom à la rue reliant la Grand’rue Marie Lacroix à la rue des Moulières.

Traverse de L’ESCOUTAÏRE = François DEZEUZE (1871-1949)

Imprimeur-papetier au Clapas, rue de l’Aiguillerie, l’Escoutaïre était surtout un écrivain occitan, auteur de chroniques savoureuses (cf. Le Philosophe du Mazet, Chronicas de Caravetas) et de poèmes truculents (cf. dans le répertoire du Cocut : la pesca del veirat, lous implegats de la communa). En souvenir de lui, la Municipalité a baptisé de son nom la traverse qui jouxte la maison de son fils, le peintre Georges Dezeuze, devenu clapiérois dans les années soixante.

Rue de l’Abbé CAMOZY

(† août 1621)

Curé de Clapiers de 1619 à août 1621, date à laquelle il fut assassiné (précipité du clocher puis dépecé) par les troupes du seigneur de Chatillon, chef de guerre protestant. Son nom a été donné à une rue du quartier de L’Olivette.

Salle Jean-Noël BONNEFOI

(1880-1976)

Jean-Noël Bonnefoi, dit « Nick le Rouge », était une figure haute en couleurs de Clapiers. Marginal avant l’heure, mais inoffensif, il connaissait mieux que personne le territoire de Clapiers – et les habitudes du gibier ! Ce braconnier exceptionnel était aussi un expert en champignons et un grand amateur d’escargots qu’il pouvait dénicher en quantité, au plus fort de l’été. Crieur du village, il annonçait, à la trompette et de sa voix retentissante, l’arrivée des commerçants ambulants comme les séances de cinéma – à sa manière, c’est-à-dire en les enjolivant un peu. Tout le monde aimait « Nick ». Son nom a été donné à la salle municipale située au RDC du bâtiment B3 de la résidence Les Pastourelles.

Espace Culturel Jean PENSO

(1935-2015)

Président de la MJC de 1976 à 1988, Jean Penso, trompettiste amateur, était un passionné de jazz et de musiques vivantes. Pendant 12 ans, il organise à Clapiers plus de 400 spectacles : musiques vivantes, mais aussi théâtre, danse, cinéma et crée l’école de musique de la MJC, à une époque où il ne se passait pas grand-chose au niveau culturel à Montpellier. Il donne à Clapiers une véritable notoriété culturelle en produisant des artistes de renommée nationale ou internationale et en ouvrant largement la scène aux artistes régionaux. C’est donc tout naturellement que, à son décès, l’ancienne MJC est devenue en son honneur l’Espace culturel Jean Penso.

Place Gabriel CAIZERGUES

(4/04/1899-2/02/1987)

Succédant à Jean Dorte, premier maire élu après la Libération du territoire national et qui décéda avant la fin de son mandat, Gabriel CAIZERGUES fut maire de Clapiers de 1949 à 1953. Son nom a été donné à une place du quartier Le Courbet.

Square Alban TASSO

(1886-24/08/1944)

Le 24 août 1944, Alban Tasso, garde-champêtre de Clapiers, fut assassiné par un groupe de soldats allemands. Ceux-ci l’abattirent d’une balle de revolver parce qu’il refusait de leur abandonner son vélo. Puis, ils l’achevèrent sauvagement à coups de crosses de fusils. La mort tragique d’Alban Tasso s’inscrit dans les crimes commis dans la région par l’armée allemande en retraite. Le square voisin du boulodrome perpétue sa mémoire.

Espace Mireille VIOLLIER

(17/06/1940- 6/11/2006)

Discrète mais extraordinairement efficace, Mireille était fortement investie dans de nombreuses activités communales que ce soit au CCFF ou à la Halte-alimentaire, qu’elle a contribué à mettre en place, avec Claude, son époux, Jacques Boyer et le couple Feugier. Mais son action allait bien au-delà du périmètre de notre village, car Mireille a été engagée dans diverses initiatives caritatives ou citoyennes, où elle offrait son temps et sa compétence sans compter. Membre de la communauté protestante, elle a voulu et su conduire sa vie à la lumière de sa foi. C’est en sa mémoire que le local de la halte-alimentaire, situé près de l’école maternelle Olympe de Gouges, a été baptisé Espace Mireille Viollier.

Salle Maurice Aupècle

(1929-2001)

Fils de mineur, ancien élève de l’Ecole Normale de Macon, Maurice AUPECLE poursuivit, en France et à l’étranger, une riche et brillante carrière, qu’il termina, à Montpellier, en qualité d’Inspecteur de l’Education Nationale et d’enseignant à l’IUFM. Membre actif de l’association des Cercles de Défense Laïque, membre du comité de rédaction de la revue « Défense Laïque », il a été un militant passionné et rigoureux de l’enseignement Public et de la cause laïque auxquels il apporta un soutien indéfectible au travers de très nombreuses associations, notamment « Les amis de la mémoire pédagogique », dont il fut le fondateur et « l’Office Central de coopération à l’école », dont il fut le président. Ses amis clapiérois lui ont rendu hommage en baptisant de son nom la salle de loisirs de l’école Victor Hugo.

Salle Jacky AZEMA

(1934-14/06/2014)

Ce saxophoniste professionnel, réputé et talentueux, était aimé à Clapiers. Bien connu dans le milieu du jazz, il s’est souvent produit dans notre village. Dans le cadre de l’ex-MJC, il a également enseigné durant vingt ans la musique aux Clapiérois dès le lancement, par son ami de jeunesse Jean Penso, de la première école de musique associative de la région. C’est pourquoi, à sa disparition, son nom a été donné à la salle où répète désormais l’école de Musique de Clapiers.

Parc Claude LEENHARDT

(2/01/1924-4/04/2003)

Claude Leenhardt fut maire-adjoint au centre-village et à la Culture. Il a notamment été à l'origine de la rénovation du cœur de Clapiers et de la concrétisation de projets d'intérêt public. Cet homme fédérateur, aimé et apprécié de tous, a marqué notre village de son empreinte. C’est pourquoi la Municipalité a donné son nom au parc municipal.

Salle Georges DEZEUZE

(1905-2004)

Né à Montpellier, ce peintre formé, notamment, à l’école des Beaux-Arts de Paris, peignit avec talent et amour le terroir du Languedoc. Classique et humaniste, grand pédagogue, il a rayonné sur toute une génération d’artistes. Plusieurs de ses œuvres ont Clapiers pour cadre et peuvent être admirées sur le Chemin des peintres. Il a également offert à la mairie plusieurs tableaux. Pour honorer cet artiste d’exception, nous lui avons dédié la salle principale de l’Espace Culturel Jean Penso.

Rue Paule PALLARÈS-ROCHE

(10/11/1926-4/02/1989)

Comme sa mère et sa sœur Renée, Paule Pallarès-Roche a reçu la Médaille des Justes de l’institut Yad Vashem de Jérusalem pour avoir, au péril de sa vie, sauvé celles de nombreux juifs, dont des enfants, sous l’occupation nazie. Paule Pallarès-Roche fut conseillère municipale à Clapiers de 1983 à 1989. Pour honorer sa mémoire, son nom a été donné à une rue du quartier du Pigeonnier.

=> Téléchargez la plaquette conscrée à Paule Pallarès-Roche

Rue Charles CAMPROUX

(1908-1994)

Personnalité majeure de la culture occitane, Charles Camproux contribua, durant l’entre-deux-guerres, à la promotion de la culture occitane et à son expression politique, à travers des revues militantes, et même la fondation d’un parti occitaniste. Durant la guerre, d’abord prisonnier, puis évadé, il a participé activement à la Résistance. Après la guerre, devenu professeur de grammaire et philologie française à l’Université de Montpellier, il fut un pivot de la lutte pour la reconnaissance de la langue et de la littérature d’Oc à l’Université et dans l’enseignement. Il vécut les dernières années de sa vie à Clapiers. Son nom est porté par une rue du quartier du Pigeonnier.

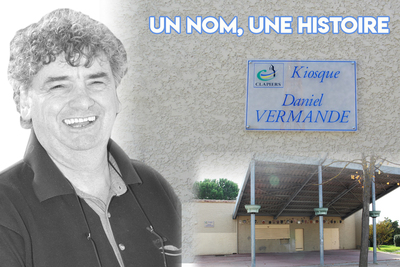

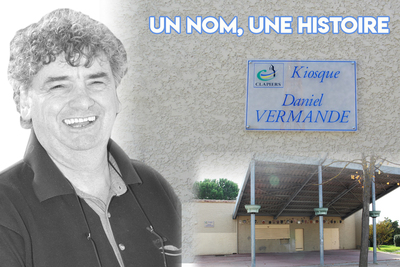

Kiosque Daniel VERMANDE

(09/08/1949-24/10/2005)

Daniel Vermande a eu l’idée de créer, pour Clapiers, le premier Office Municipal des Sports et de la Culture de l’Hérault. Personnalité entière et charismatique, animateur infatigable et talentueux du village, lui pour qui la culture et le sport allaient ensemble, il a incité la jeunesse clapiéroise à réaliser ses projets, sans la brider. Audacieux dans ses réalisations, il vivait le théâtre avec une passion qu’il a su communiquer à tous, aux collégiens comme aux adultes. Le kiosque de l’esplanade Jean Jaurès lui a été dédié.

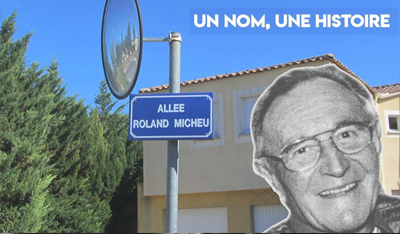

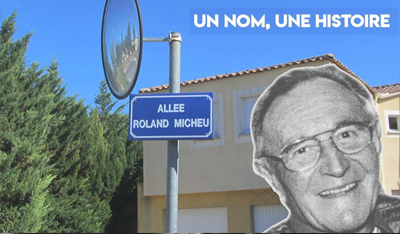

Allée Roland Pierre MICHEU

(1923-1999)

Entré très tôt dans la Résistance, dans l’Hérault puis dans le maquis haut-savoyard des Glières, le Clapiérois Roland Pierre Micheu fut arrêté, emprisonné et torturé par la Gestapo. Arrivé au camp d’extermination de Dachau par le « Train de la mort », en juillet 1944, il s’y comporte de manière exemplaire, dans des conditions effroyables. Survivant décoré, notamment de la Légion d’honneur, il était très discret sur son passé héroïque. Une voie du quartier du Pigeonnier porte son nom.

=> Téléchargez la plaquette consacrée à Roland Pïerre Micheu

------------------------

Grand'rue Marie LACROIX

(1912-2004) - La Marraine du village.

Descendante d’une ancienne famille de notables clapiérois, Marie Lacroix entoura notre village et tous ses habitants de sa bienveillance active. Celle-ci s’est notamment matérialisée par ses nombreux dons de terrains à la Ville. Cette généreuse donatrice n’a laissé qu’une directive, qu’ils servent à développer la convivialité. Par exemple, par la création d’un terrain de foot, sur lequel devaient s’implanter plus tard, l'école maternelle et la halte-garderie Les Lapinous, puis celle d’un espace dédié à la culture et aux associations, l’actuel Espace Culturel Jean Penso… Au-delà, la cession de parcelles à des prix avantageux a permis l’implantation de la maison de retraite le Foyer du Romarin. Bien que socle de la paroisse catholique, Marie n’était pas sectaire : si sa porte était ouverte, son esprit l’était aussi, et à tous les dialogues. Voilà pourquoi le nom de la Grand’Rue lui a été dédié et que nous la considérons comme la Marraine du village.

------------------------

Place Max LEENHARDT

(1853-1941)

Éprouvé par le décès de son épouse, le peintre parisien Max Leenhardt installa sa famille à Clapiers en 1893. Artiste majeur, mais méconnu, classique mais aussi impressionniste, il réalisa à la fois de grandes compositions et des paysages saisissants, notamment à Clapiers. Retrouvez des reproductions de ses œuvres tout au long du Chemin des peintres.Son nom a été donné à la place du centre village.

------------------------

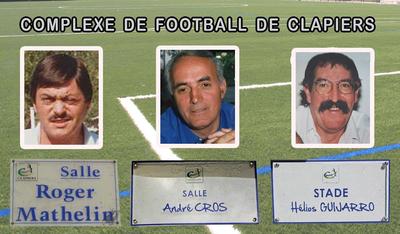

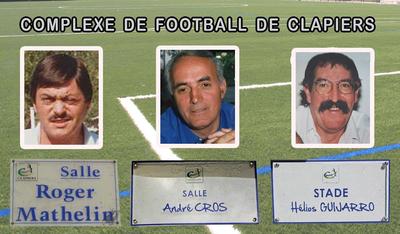

Salle André CROS (11/01/1936-24/12/1996),

Stade Hélios GUIJARRO (2/04/1948-23/01/1997),

Salle Roger MATHELIN (01/04/1944-26/10/2000)

En avril-mai 1981, quelques inconscients (ou fous ?) décident de créer une section jeunes totalement indépendante et autonome au sein d’un club existant. Pour commencer, ils n’ont que leur identité (US CLAPIERS) et une volonté inébranlable. Il faut d’abord trouver les joueurs, 30 gamins pour monter une équipe de poussins et deux équipes de débutants, dans un village de moins de 2 000 habitants ! Puis il faut les équiper et acheter le matériel, les ballons, les maillots, etc.

Avec l’aide de quelques commerçants locaux et de la Municipalité de l’époque, le pari réussit : l’année suivante est créé, sur deux jours, le premier rassemblement débutant du département, ce que plus tard on nommera un plateau. Et tout naturellement arrivent ensuite des équipes de pupilles, minimes, cadets et juniors sans oublier les seniors que, au passage, la section jeunes a récupérés. Dès le premier jour, il faut encadrer les équipes : Hélios Guijarro pour les très nombreux débutants, André Cros et Roger Mathelin pour, au fil des ans, les poussins, pupilles, minimes, cadets, etc. Ces trois-là sont sur les terrains, mais aussi à la logistique. Hélios, le trésorier, est à la manœuvre pour trouver le nerf de la guerre (l’argent) et faire tourner financièrement le club, André est de toutes les organisations et de toutes les manifestations (tournois, bal du muguet, voyages en Hongrie, à Munich, en Corse…). Roger, très vite irremplaçable adjoint des entraîneurs des équipes seniors, avec une liste d’un incalculable nombre de tâches à remplir, n’a pas son pareil pour les grillades et les transports de matériel en camion.

Aucun des trois n’a quitté le club depuis le premier jour. André, alors vice-président, est le premier à aller voir là-haut si les anges jouent au football et c’est tout naturellement que son nom est donné au local situé face à l’entrée du stade, véritable passerelle de commandement du club. Le dernier est Roger et c’est tout naturellement que son nom a été donné au trophée remis chaque année au tournoi des poussins et au club house, implanté à côté de l’emplacement habituel où on faisait les grillades et où, après match, étaient partagées les pistaches et autres petites choses salées/sucrées sous les yeux bienveillants de Lige, le seul cochon « corso-clapiérois ». Tout ceci pendant que tous refont le match et le monde du football dans un grand éclat de bonne humeur et d’amitié. Entre André et Roger, il y avait Hélios, au four (les débutants, toujours !) et au moulin (les finances), toujours disponible, toujours enthousiaste, toujours entre deux rêves, mais toujours fonceur et toujours exigeant, et c’est tout naturellement que son nom a été donné à sa deuxième maison : le stade.

N’oublions pas ces pionniers, André CROS, Roger MATHELIN, Hélios GUIJARRO : sans eux, l’association US Clapiers Football ne serait pas devenue ce qu’elle est aujourd’hui.

(Sources : témoignage de J.-C. Printant, avec l’aide de Didier Mas)

------------------------

Salle Jean MALIGE

(21/09/1919-26/06/1998)

Professionnel du cinéma, Jean Malige, après avoir travaillé comme opérateur sur Crin blanc - film qui a fait le tour du monde - a signé l’image du premier film de François Truffaut Les mistons avec lequel il restera toujours en relation. Il a participé, entre autres, au tournage du film Le salaire de la peur, de Henri-Georges Clouzot (grand prix au Festival de Cannes en 1953). Et c’est comme producteur qu’il a permis la réalisation pour la télévision des feuilletons Maurin des Maures et L’illustre Maurin, tournés en partie à Clapiers, ainsi que Aubrac city, une parodie de western avec Jean Amadou sur une musique de Francis Lemarque. Son nom a été donné à la salle de cinéma de l’Espace Culturel Jean Penso. (Source : Béatrice Malige)

Quelques points d’histoire de Clapiers

Quelques points d’histoire de Clapiers Les propriétaires, qui bénéficient de la prospérité viticole, souhaitent disposer d'habitations plus vastes. Elles seront construites le long du chemin élargi qui mène de Clapiers à Montferrier. En 1878, le Conseil Municipal décide d'entreprendre la construction "d'une école mixte" abritant la nouvelle mairie.

Les propriétaires, qui bénéficient de la prospérité viticole, souhaitent disposer d'habitations plus vastes. Elles seront construites le long du chemin élargi qui mène de Clapiers à Montferrier. En 1878, le Conseil Municipal décide d'entreprendre la construction "d'une école mixte" abritant la nouvelle mairie.

La Révolution, période assez mal connue, voit la propriété de l'église transférée à plusieurs familles du village qui l'utilisèrent à des fins agricoles : on prétend qu'elle servit de grange à fourrage. Le calme revenu, ces familles proposèrent de rendre l'édifice pour y célébrer le culte, moyennant un loyer. Après de nombreuses et longues tractations menées entre la commune et les propriétaires entre 1825 et 1837, une ordonnance royale de Louis-Philippe du 2 mars 1837 autorisera "l'achat par la Commune de Clapiers à divers propriétaires de l'église du lieu". La vente est réalisée en 1840 moyennant la somme de 2 000 Francs (lettre de M. Bonnier, Maire de Clapiers, à M. le Préfet de l'Hérault).

La Révolution, période assez mal connue, voit la propriété de l'église transférée à plusieurs familles du village qui l'utilisèrent à des fins agricoles : on prétend qu'elle servit de grange à fourrage. Le calme revenu, ces familles proposèrent de rendre l'édifice pour y célébrer le culte, moyennant un loyer. Après de nombreuses et longues tractations menées entre la commune et les propriétaires entre 1825 et 1837, une ordonnance royale de Louis-Philippe du 2 mars 1837 autorisera "l'achat par la Commune de Clapiers à divers propriétaires de l'église du lieu". La vente est réalisée en 1840 moyennant la somme de 2 000 Francs (lettre de M. Bonnier, Maire de Clapiers, à M. le Préfet de l'Hérault).